明るくて優しくてみんなの人気者だった近所の男の子が、高校生になってから手の付けられないワルに変身するかのように、最近の夏は凶暴で危険なものとなってしまった。昔はこんなのじゃなかったのよ、と近所のおばさまがたも声を揃えてそう言う。

エアコンの効いた部屋から、夏が暴れまくっている日中の戸外に一歩出た途端、ムッとした熱風が全身を覆い、陽光がガッと脳天に一撃を食らわす。つまり、ムッとしてガッとする(田原俊彦だったらハッとしてグッとする)。この衝撃は空から金ダライが降ってきてガンと頭頂部に落ちてきた時のようで、ふっと意識が遠退き、やがて近い過去と遠い未来の記憶が頭の中でないまぜになっていく。

「Hothouse」(和題は「地球の長い午後」)は、遠い遠い未来の小説だ。太陽が水素を燃やし尽くし、そろそろヘリウムでも燃やそっかな、と終活を始める頃の話である。地球はなぜか自転を止め、ついでに月も地球を回ることをやめてしまった。地球は、常に一方の面を太陽に向けているため、太陽側は常に昼である。熱いぜ。

人類はまだ生き残っていた。が、文明などは跡形もなく、巨大な昆虫や食虫植物にも捕食されてしまうような最弱の生き物になっている。そう、このあっつい未来世界で、人類は草木や昆虫に生物ヒエラルキーの頂点を譲ってしまった(今でも田舎に行けばヒエラルキーの頂点にいるのは雑草なのですが)。地表を覆っているのは、1本のbanyan(ベンゲルボダイジュ、ガジュマルなどの総称)だ。

The branch, a main one, did not grow thinner. Instead, it ran on and grew into another trunk. The tree, vastly old, the longest lived organism ever to flourish on this little world, had a myriad of trunks. Very long ago – two thousand million years past – trees had grown in many kinds, depending on soil, climate and other conditions. As temperatures climbed, the trees proliferated and came into competition with each other. On this continent, the banyan, thriving in the heat and using its complex system of self-rooting branches, gradually established ascendancy over the other species. Under pressure, it evolved and adapted. Each banyan spread out farther and farther, sometimes doubling back on itself for safety. Always it grew higher and crept wider, protecting its parent stem as its rivals multiplied, dropping down trunk after trunk, throwing out branch after branch, until at last it learnt the trick of growing into its neighbour banyan, forming a thicket against which no other tree could strive. Their complexity became unrivalled, their immortality established.

banyanには多くの枝があり、枝同士が合体して大きくなる。枝が伸びて垂れ下がり地表に達するようになると、今度はそこから根が生えてやがて幹になる。成長はすさまじく、他の種類の木の周りを幹や枝で覆い尽くして枯死させてしまう一方で、自らは近くのbanyanと合体して、更に大きくなる。そして、他の植物を駆逐し、一本のbanyanが森そのものとなり、大陸全体を覆ってしまう。

この小説では人間サイズの殺人蜂や、挨拶を交わしてくるシロアリ、地球全体をクモの巣だらけにしてしまった全長1マイルのクモなど、どいつもこいつも嫌な感じのする生き物が出てくるが、この小説の中のbanyanはどうやら実際のbanyanと基本的に変わっていないようだ。「ガジュマル」をWikipediaで調べると「成長した気根は地面の舗装に使われているアスファルトやコンクリートなどを突き破る威力がある。一部は他の木を土台にして育ち、土台になった木を枯らしていくので、ガジュマルはいわゆる「絞め殺しの木」ともよばれる」とある。

現在ガジュマルは熱帯、亜熱帯地域に分布しているようだが、東京がすでに熱帯以上に暑いことを考えると、そのうちその辺の公園や民家の庭でも繁茂しだすだろう。banyanに巻き付かれて首を絞められている東京スカイツリーとか都庁とかが見られる日も近いかもしれない。

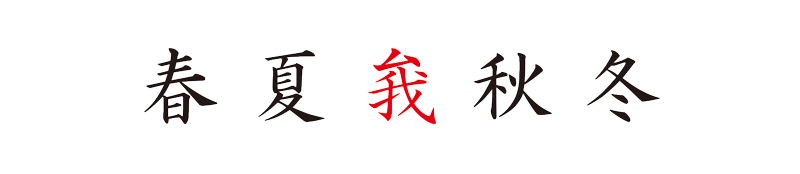

話は冒頭に戻るが、地元で有名なカリスマ性のあるワルは、特別なあだ名で呼ばれることが多い。間違っても「ケンちゃん」とか「ショウくん」とかでは呼ばれない。「ワイデギ」とか「クロラゲ」とか意味が分からないけど、やたらおそろしいエピソードを連想させるようなあだ名を持っている。そして今、「夏」がここまで凶暴化しているならば、この季節に新たな名前を付けてもいいと思う。

やはり、あだ名というのであれば、音象徴(音自体がイメージを喚起させる)に合ったものがいいだろう。湿気が多くて不快な感じのする「う」行の音と、悪意のある危険を表す濁音の組み合わせがいい。候補として、前者は「う」「ぐ」「む」、後者は「が」「だ」「ば」。そしてこの組み合わせの中から私が選んだのは、「むが」である。

漢字を新たにつくるのであれば「ム」冠に「我」はどうだろう。初見でなんとなく「むが」と読めるし(読めないけど)、ム冠は家を表すようなので「我」は「家」にいて外出を控える季節を表わす、と後からこじつけることもできる。それと、なんだか「我」の頭上に金ダライが降ってきたようにも見えるし…ということで、伏線回収完了。

出典:

Hothouse Brian Aldiss 1961年初版

翻訳本は、『地球の長い午後』 伊藤典夫訳 ハヤカワ文庫

最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。

株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に

企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。

翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。

お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。