1年と少し前に、Duolingoというスマホのアプリでヒンディー語の勉強を始めました。ヒンディー語で使われているのはデーヴァナーガリー(देवनागरी)という文字。イデア・インスティテュートで多言語翻訳の編集の仕事をしているとさまざまな言語の文字を目にするのですが、今までに私がデーヴァナーガリーを使う言語の仕事を担当したことはゼロ。文字も読み方も初歩的な文法規則も全く知らない状態からのスタートでした。

ヒンディー語の勉強に関して自分に課したのは「アプリで毎日最低1レッスンやる」ということだけ。1レッスンは短ければ5分ほど。だいたいはノートに書きながらやるのですが、旅行先や気が乗らないときはスマホ上の操作だけでOK。しかし「インド旅行に行くまでに日常会話ができるようにする」「インド映画を字幕なしで見られるようになりたい」などの具体的な目標のない私……果たして文字を覚えきれるのか、いつまで勉強を続けられるのか自分でも半信半疑でした。とにかく1レッスンだけは毎日続けようとハードルを低めに設定したところ、うっかりやり忘れてしまった4、5日をのぞいて1年以上続けられています。

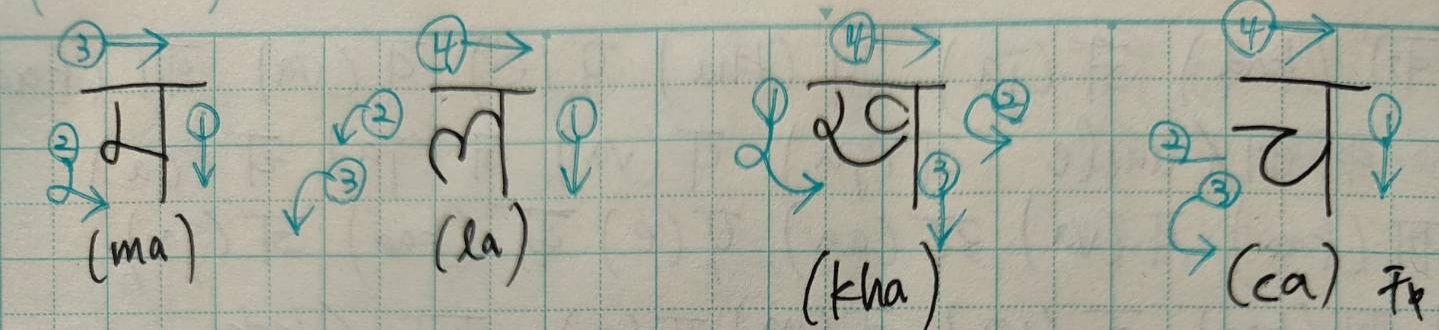

最初は文字の書き順、発音の学習を一か月ほど続けました。リスニングが苦手な私には、ka (क)/kha (ख)、ga (ग)/gha (घ)、ta (त)/tha (थ)/Ta (ट)/Tha (ठ)など似た発音の聞き取りに大苦戦。それでもアルファベットではない文字に興味があるのでわりと楽しくできました。

※文字の形の細かい部分や書き順はテキストによって異なるようですので、ご存知のものと違ってもご容赦ください。

一か月くらいすると文字の練習に飽きてきたので、シンプルな文の問題を始めました。文字はまだ完璧に覚えていませんでしたが、文字単体で覚えようとするよりも単語の中で発音と一緒に学んでいくほうが記憶に残りやすかったので、結果的にこの判断がよかったのだと思っています。

このアプリでよくある問題は画面上部にヒンディーまたは英語の文が表示され、その文の正しい訳になるように画面下部にある英単語またはヒンディーの単語の選択肢を順に選んでいくというものです。(英語と日本語で例えてみると、画面上部に「This is a long pen.」という文、画面下部に「ペン」「これは」「あれは」「です」「短い」「長い」という選択肢があり、順に「これは」「長い」「ペン」「です」を選んで日本語の訳文を完成させる、というような問題。)意味の分からない単語があっても、それをタップすると訳語が表示されるので、よくも悪くも単語の意味や文法を理解していなくてもある程度答えられてしまいます。そして、このアプリでは各問題の解説はしてくれません。そのため、間違えてもただ正解を書き写すだけだった最初の頃は、正解はしていても実はたいして理解できていませんでした(そしてそれに気づいてもいなかったのでした)。

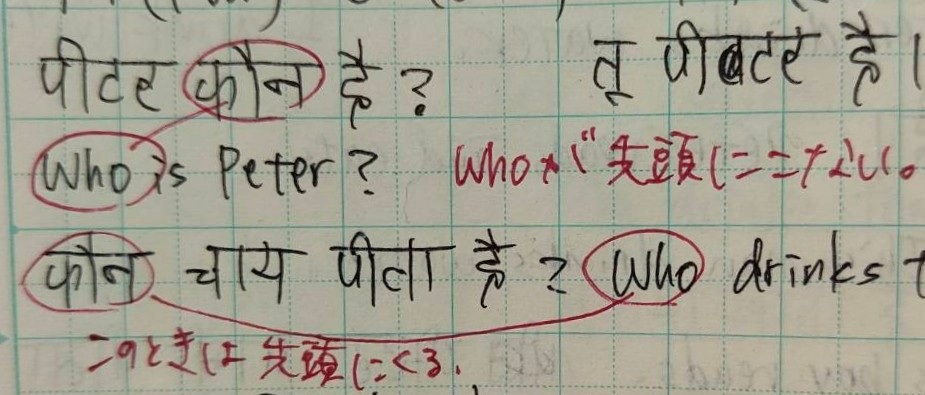

これはファインプレーだったなと振り返って思うのは、余裕のある時に疑問や気づいたことをノートに書き留めるようになったこと。書くときにどの部分がなぜ間違いなのかを考えたり、似た文でも単語の出現位置が違っている理由を考えたりしていると、画面上の文字を書き写すだけだったときに比べて理解が深まっていくのが感じられました。そうすると、理解できて楽しい→もっとほかに疑問や気づきがないかを探す→見つかると学びがある→嬉しいし楽しい、という好循環が起こります。一日にこなすレッスンの量を増やしたわけでもないのに、少し取り組み方を変えるだけで記憶への残り方がだいぶ違うのだと実感しました。

このあと少しすると一人でアプリ相手に勉強することの限界を感じ始めるのですが、長くなってきたので3か月目以降の学習についてはまたの機会があればお話しします。それではナマスカール!(नमस्कार。よく知られている「ナマステー」(「こんにちは」「さようなら」などの挨拶)のフォーマルな形。)

最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。

株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に

企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。

翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。

お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。