「差し支えのない範囲でご回答ください」、「取り急ぎご報告まで」。ビジネス文書で頻繁に見掛ける表現。

「差し支え」は「差す」+「支える」、「取り急ぎ」は「取る」+「急ぐ」という動詞が二つ組み合わさった言葉、つまり複合動詞を名詞化した言葉なのかなと思っていたけれど、そうではないらしい。実は「差」「取」は、後に来る動詞「支える」「急ぐ」の意味を強調したり、語勢を強めたりするだけで、それ自体は意味を持たない「接頭語」なのだそう。

こういう接頭語が付いた言葉は、じつは私たちが日常的に使っている語彙のなかに結構ある。そしてそれらが江戸時代の昔から、ほとんど意味を変えずに生き残っていることを、最近読んだ本から知った。

その本は『近世史を学ぶための古文書「候文」入門』(監修:佐藤孝之、著者:佐藤孝之・宮原一郎・天野清文、発売:吉川弘文館、発行:天野出版工房、2023年)。タイトルのとおり、江戸時代の書簡や公用文に使われる文体(いわゆる「候文」)の解読を文法面から助ける参考書だ。

私は西鶴のような江戸文学に親しんできた一方、漢文調の候文はどこから手を付けたらよいのか分からなかった。候文がわかれば、旅先で出会った石碑の判読もできて楽しいのではともかねがね思っていた。また、翻訳の仕事でもたまに古い文語体の案件がある。こういうものはネット検索で得たにわか知識では対応できないので、基礎的なことだけでも身に付けておいたほうがいい。

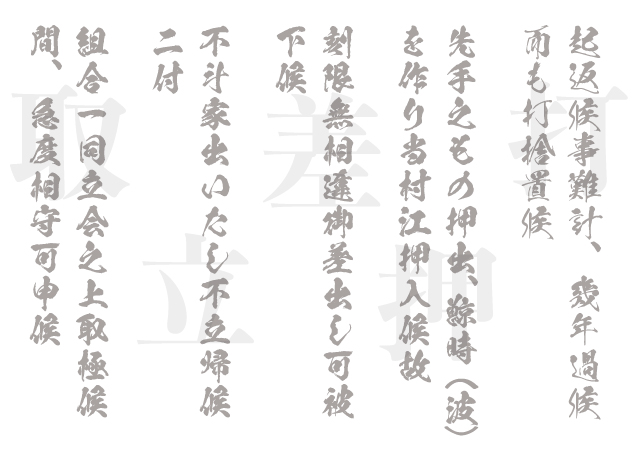

この本では、よく使われる字ごとに、その文法上の機能や意味が解説されている。たしかにそういうキーとなる字(令(しむ)、可(べし)、被(る・らる)、度(たし)等)がわかれば、すぐに慣れて読めるようになってくる。

特に興味深かったのが冒頭で書いた「接頭語」のセクション。後ろに来る動詞を強調するだけの役割の字と実例を以下に並べてみると、現代でもよく使う語彙が多くて驚く。例文も、いかにも封建制時代らしいものも、現代社会と変わらないものもあるので、あわせて味わってほしい。

【打】

「打毀(うちこわす)」「打捨(うちすてる)」等

【押】

「押入(おしいる)」「押出(おしだす)」「押寄(おしよす)」等

【差】

「差上(さしあげ)」「差出(さしだし)」「差支(さしつかう)」

【立】

「立入(たちいる)」「立直(たちなおる)」「立帰・立返(たちかえる)」等

【取】

「取計(とりはからう)」「取極(とりきむ)」「取調(とりしらぶ)」「取繕(とりつくろう)」「取急(とりいそぐ)」等。(ただし「取り上げる」「取りすがる」「取り扱う」の「取」は接頭語ではない。)

上の例文のように、いかにもお堅そうな漢字の羅列でも、解読してみると当時の人々の生活の悲喜こもごもが伝わってくる。『古事記』や『源氏物語』よりはずっと時代が近いからか、現代にも共通する感性が感じられる。思えば今生きている人の祖父母の祖父母が江戸時代生まれだったりするのだから、そんなに遠い昔でもないのだ。

最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。

株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に

企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。

翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。

お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。