“C’est un challenge !”(セッタンシャロンジュ!)

フランス人の友人との会話の中で、聞きなれない言葉に興味を惹かれました。

「シャロンジュって何?」

「シャロンジュって、ほら、英語で言うでしょ」

「どういう風に書くの?」

「c, h, a, l, l, e, n, g, e」

「あ・・・!チャレンジね!」

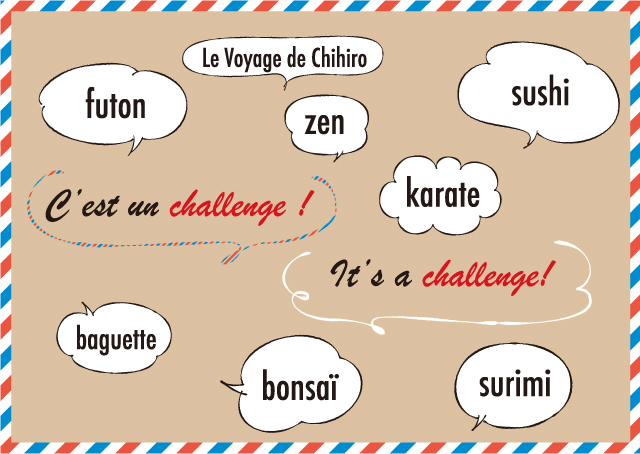

“C’est un challenge !” = “It’s a challenge!”

難しいけどがんばって、と激励してくれていたようです。

ここで初めて、英語のchallengeがフランスでも外来語として使われていることを知りました。

綴りは同じなのに、発音すると全くの別物です。

気になって後日調べてみたところ、フランスでは、1994年に通称トゥーボン法(Loi Toubon)という法律が制定されていました。

これは、英語の使用を減らしてフランス語を保護するためのもので、テレビ・ラジオ放送やレストランのメニューに至るまで、あらゆる公共の場で原則的にフランス語の使用が義務付けられているとのことです。

だからフランスでは英語っぽい言葉をあまり見聞きしたことがなかったのかと、ある意味納得しましたが、一方で、フランスの街中では多くのフランス語化した日本語を目にしました。

お店の看板では

futon(布団)

sushi(寿司)

駅の広告では

zen(禅、ヨガ教室のポスター)

店頭では

surimi(カニかまぼこ、発音:シュリミ)

kaki(柿)

bonsaï(盆栽、発音:ボンザイ)

日本独自の文化に関するものが多く、フランス語の使用を脅かすようなものではないため、現地でも受け入れられているのかもしれません。

とはいえ、アルファベットで書かれた日本語は、目に入ってもそれと認識することが難しく、お店の看板の前を通り過ぎてから、「futon?布団屋さんなの?」と思うようなことがしばしばありました。

フランス語化した日本語でも、発音はフランス語風のものが多いようです。

「キャハテーをやりたいんだけど、あなたはやったことある?」

と聞かれたことがありました。

「え?(キャハテーって何だろう)」

「あなた日本人だよね、キャハテー知らないの?」

ニセ日本人だと思われたくない、フランス語ではRは「ハ」みたいな音になるから・・・

必死で考えてたどり着いた正解は、キャハテー = karate(空手)でした。

「あのシイホの映画おもしろいね。」

「(シイホ?)」

これも、『千と千尋の神隠し』(Le Voyage de Chihiro)のChihiro(発音:シイホ)だったということがありました。

音で聞いてもすぐにわからないのはなぜだろう、と考えた時に

アルファベットは表音文字

漢字は表意文字

という違いが大きいのだと感じました。

フランス語の場合は、外来語をアルファベットで書き、自国語の発音で読む。音としてはフランス語風のため、外国人である私には、それがフランス語なのか、外来語(日本語)なのかがわかりにくい。

日本語では、外来語をカタカナで書く。その発音からは漢字が連想できないため、必然的に外来語とわかりやすい。

フランス語の中で登場する聞きなれない言葉は、フランス語の発音ルールからどのような綴りなのかを推測して、その単語にたどり着くことができます。

しかし、それが日本語であっても、日本語として聞いたことがない音は、そこから漢字(言葉)を連想できずにその言葉にたどり着けない、ということだったのだと気がつきました。

日本人である私は、文字を視覚的にとらえ、そこから読み方を推測する、または、聞いた音から漢字(言葉)を連想する、ということを自然に行っていたようです。

ここまで考えて、ある記憶がよみがえりました。

判子(印鑑)と書く代わりに「ハンコウ」と書いてあるメモ

自転車を「じでんしゃ」と書いている文章

これらを目にした時に、わかるけどなんだか気持ちが悪いと思ったのは、「ハンコウ」「じでんしゃ」という音から連想される漢字と、本来の漢字表記が一致していないことの違和感からくるものだったのかもしれません。

フランス語のbaguette(フランスパン、発音:バゲット)が、日本でしばしば「バケット」と誤って呼ばれていることにも近いものを感じます。

フランスの皆さんごめんなさい。

アルファベットでも漢字でも、見た目の雰囲気や聞いた音で言葉を適当に覚えてしまうのはとても残念だと感じます。

言葉は、文字を見て、その文字が持つ意味を理解することが大事なのだとあらためて考えさせられました。

さて、久しぶりに仏仏辞典を見てみると、日本語由来の言葉が多く収録されていました。

辞書に入った日本語は、正式にフランス語として認められたということになるようです。

今後掲載されるのはonigiriあたりかな、と思いながら、また数年後に新しい辞典を調べてみようと思っています。

最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。

株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に

企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。

翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。

お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。