アメリカの小学校では、プロジェクトと呼ばれる宿題が出されます。計算問題のように答えを出すものではなく、与えられた課題に対して調査し、結果をまとめて提出します。プロジェクトには数日から数か月の準備期間が与えられて、提出物も創作物やレポートなど様々です。

ある地域について調べるときには家族が一緒にそこに行って写真をとったり、その地域を紹介するパンフレットを読んで子供に説明したりするなど、レポートを制作する際は家族がサポートすることが一般的です。そういった体験を通じて、子供たちは物事を調べる方法やまとめ方を学びます。内容とともに、工夫や見栄えなども採点の基準になりますので、子供たちはいかに相手に訴求するか、というプレゼンテーション能力も鍛えられます。

プロジェクトは様々で、たとえば「三角柱をつくり、その側面に四角や丸の穴をあけてそこに色セロファンを貼る」というようなプロジェクトもでます。子供たちはデザインを考え、親と一緒に店に行って材料を買い、切ったり貼ったりしていきます。図形を理解する算数や、工作、美術の力も培われます。材料を買ってもらわなくてはいけませんので、親を巻き込む交渉力も必要です。先生は、出来上がった作品を見ることで子供たちの個性や長所を知ることができます。

自分の1番好きなものを発表する、というプロジェクトもあります。ある子供は、自分の好きなものは何かを考え、それは「貨幣」だと気づきました。彼の父親は貿易の仕事をしていて、世界のさまざまな国に渡航していましたので、家にはたくさんの種類の貨幣がありました。彼は様々な貨幣はそれぞれ価値が違っていることを父親から教わりました。そしてどこの国にどのような貨幣があり、その価値はどうして違っているのだろうと考え調べていきました。自分の好きなものに対する興味が深まったプロジェクトでした。

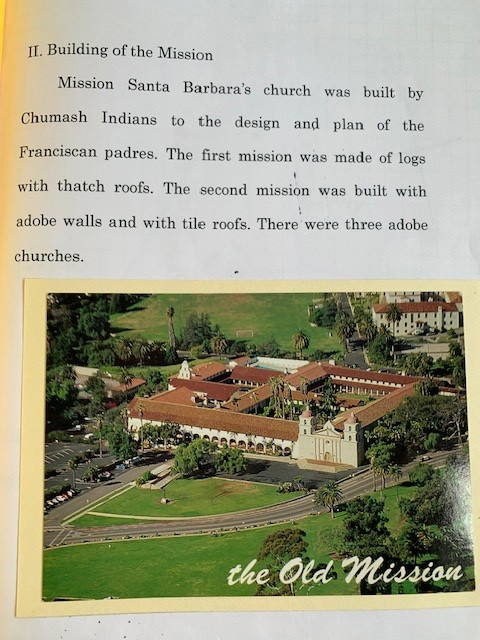

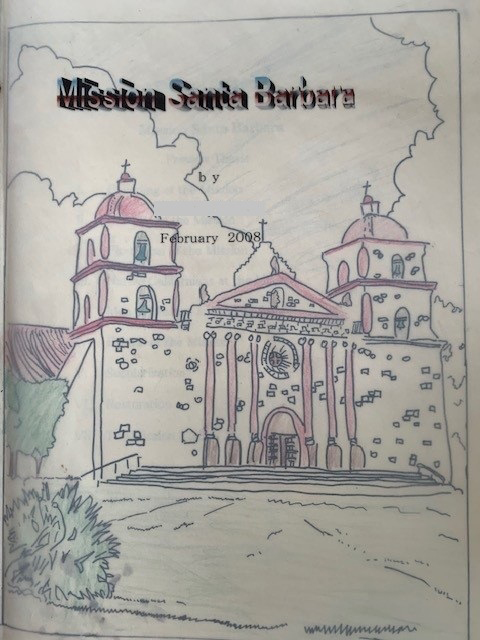

アメリカの歴史を自ら体験して学ぶプロジェクトもあります。カリフォルニアには「ミッション」と呼ばれるプロジェクト※1があり、子供たちはアメリカ先住民に宣教活動をする拠点であった「ミッション」の歴史を自ら調べて学びます。カリフォルニアにはエルカミーノと呼ばれる街道に沿って21か所のミッションがありますが、子供達は一人1か所ずつのミッションを担当して、そのミッションについて調べます。プロジェクトを進めるにあたっては、担当するミッションに実際に行くことを奨励されます。ミッションは宣教当時の様子が保存されて自由に見学できるように開放されていますので、内部を見学したり説明書きを読んだり(または親などに説明してもらって)して理解を深めます。同時に、写真を撮ったりレポートに貼る建物の絵葉書を買ったりして材料を集めます。家に帰って学んだことをレポートにまとめますが、いかに理解してもらうかとともに、いかに興味を持ってもらうかということも踏まえてレポートの表紙※2などにも工夫を凝らします。ミッションはたいてい郊外にありますので、ミッション見学は家族の遠足の様な側面もあり、家族の絆も深めてくれます。

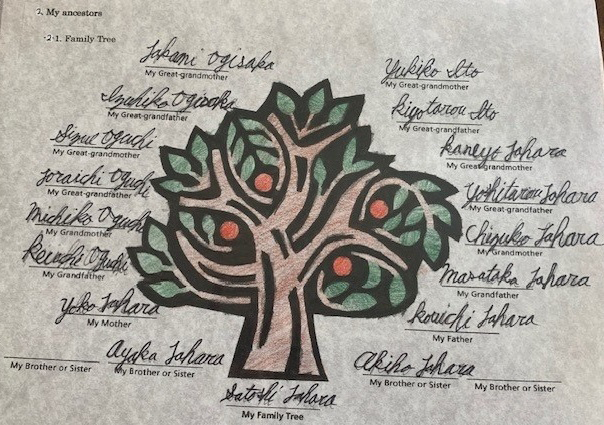

小学校の高学年では、自分の家族や先祖を調べる「ファミリーヒストリー(またはファミリーツリー)プロジェクト」と呼ばれるプロジェクトが出されます。※3子供たちは家族だけでなく祖父や祖母、叔父や叔母など親族にインタビューし、自分が成長した現在までに、先祖に何があったのか学びます。ときには思い出の品や記念品を見せてもらって、自分の知らなかった、家族の想いに触れたりします。彼らの暮らしは時には困難なこともあったりしますが、それを乗り越えて命がつながれたことを知り、想いや自分のルーツを知ることで、自信を深め、アイデンティティを育んでいきます。

プロジェクトに対するレポートが完成すると、それを皆の前で発表します。先生はレポートと発表を総合してA,B, C, D, Eでプロジェクトを評価します(Aが高評価)。子供たちは高評価をもらうために努力します。このようにアメリカの小学校では、自分で調べて工夫して発表していくプロジェクトを通じて、自ら学ぶこととそれを伝えていく能力を身に着けることにも力を入れていると思います。

- ※1ミッションレポートの1ページ。写真は典型的なミッションの建物。

- ※2 ミッションレポート表紙

- ※3 ファミリーヒストリーレポートの中のファミリーツリー。木の根元に自分の名前を書き、上に向かって血縁の名前を書いていく。

- ※4 ファミリーヒストリーレポート。

最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。

株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に

企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。

翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。

お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。