スティーブン・キング 冒頭の10行 その1はこちら

スティーブン・キング 冒頭の10行

1999年出版スティーブン・キングの「Hearts in Atlantis」。邦題は「アトランティスのこころ」。でも、本文で語られる “Hearts”とはトランプ遊びの「ハーツ」のこと。「こころ」ではない。だから2章のタイトルは「アトランティスのハーツ」となっている。

この本のタイトル「アトランティスのこころ」が誤訳なのか、誤訳を装った炎上商法なのか、はたまた大人の事情(中身を読む前に邦題を決めてしまった、とか? “Hearts”の言葉が出てくるのは600ページ後だから大人の事情があっても不思議じゃない)なのかは分からないが、ともかく、冒頭はカート・ヴォネガット調のアイロニックなタッチではじまる。

Bobby Garfield’s father had been one of those fellows who start losing their hair in their twenties and are completely bald by the age of forty-five or so. Randall Garfield was spared this extremity by dying of a heart attack at thirty-six. He was a real-estate agent, and breathed his last on the kitchen floor of someone else’s house. The potential buyer was in the living room, trying to call an ambulance on a disconnected phone, when Bobby’s dad passed away.

ボビーの父は20代で禿げ始め、45歳になる頃には完全に禿げ上がってしまうようなタイプだったが、そうはならずに済んだ、36歳で亡くなったからだ。彼は不動産屋で、内見の客を案内している時に売り家のキッチンで心臓発作になった。客がリビングから救急車を呼ぼうとしていたが電話はつながっておらず、そうしている間に逝ってしまった。

髪の薄さはもちろん寿命とは何の関係もないが、死ぬことで禿げずに済んだというのは冗談のキツイ僕のおばさんが言いそうなセリフでもある。(もっともこれはキングのただの冗談だったのかもしれないが、小説の最後の最後、読者が完全に忘れていたころ、伏線が回収されることになる)

また、2文目は英語の語順による効果が効いている。 “Randall Garfield was spared this extremity”(このヤバい状態から免れた)で「あれ?禿げは治ったの?」といったん思わせ、”by dying of a heart attack at thirty-six.”(36で心臓発作で死んだので)とオチを作る。

英文の主語+述語で言い切ってしまってから、なんだかんだを後ろにくっつけて結果的に全然違う意味にしてしまうやりかたは、日本人としてはうらやましいところでもある。日本語の場合は「36で心臓発作で亡くなったため、ヤバい状態にならずに済んだ」となるが、「36で心臓発作で亡くなったため」のオチを先に言うことになり、「ヤバい状態にならずに済んだ」は皮肉どころか、若い子に、いみふー、とか言われそうである。(ちなみに「いみふ」とは「意味不明」のことです。意味不明でした?)

そういえば、村上春樹はこうした英語の語順を活かしたままで日本語の小説を書いているケースが多いように思う。

- ~と自らに告げる。理解不能なものごとを、理解できないと改めて確認するように

- 彼女は突然姿を消してしまった。予告もなく、説明らしい説明もなく

- 仕方のないことよ。影はいずれ死んでいくものだから

(「街とその不確かな壁」より)

たった5行の中で3回も英文のように倒置している。何か思惑があるのだろうか?あるいは作者は英語が達者で翻訳もしているから、言葉の使い方あるいは思考方法が英語寄りになっているのだろうか?

それとも、どうせ自分の作品は英語に翻訳されるだろうから、翻訳しやすいようにあらかじめ日本語を英語に寄せて作っておこうか?などと思っていたりして。。。まあ、違うか。

話を戻す。

父を失ったとき、ボビーは3歳だった。今は11歳。母はボビーの父が早逝してしまったことを恨んでいるようだが、ボビーにはそれがどんな意味をもつのかわからない。家は貧乏で自転車も買ってもらえないが、街は美しく、キャロルとは初恋の、サリー・ジョンとは気安い友情でつながっている。それは永遠に続くように思われたが、夏のある日、謎めいた老人が現れ、ボビーの周囲も、ボビー自身も急速に変わっていく。

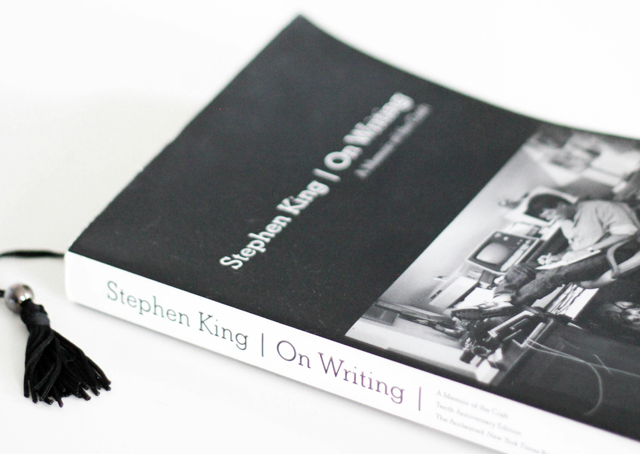

「アトランティスのハーツ」に限らず、キングの少年時代の物語はどれも楽しくて、瑞々しく、少し傷ついている。たとえば「スタンド・バイ・ミー」(原題:The Body)で出てくる少年たちの話はみんなの知るところだ。だが、次に紹介するのは、スタンド・バイ・ミーではなく、少年の面影を残す青年の話。2013年出版の「Joyland」。

I had a car, but on most days in that fall of 1973 I walked to Joyland from Mrs. Shoplaw’s Beachside Accommodations in the town of Heaven’s Bay. It seemed like the right thing to do. The only thing, actually. By early September, Heaven Beach was almost completely deserted, which suited my mood. That fall was the most beautiful of my life. Even forty years later I can say that. And I was never so unhappy, I can say that, too. People think first love is sweet, and never sweeter than when that first bond snaps. You’ve heard a thousand pop and country songs that prove the point; some fool got his heart broke. Yet that first broken heart is always the most painful, the slowest to mend, and leaves the most visible scar. What’s so sweet about that?

あの9月のはじめ、ヘブンビーチにはほとんど人はおらず、それは自分の気持ちにも合致していた。あの秋は人生の中でももっとも美しかった。40年経った今でもそう言える。それにそれほど不幸でもなかった。人は、初恋は甘く、その失恋はそれ以上に甘いものだという。千ものポップスやカントリーで失恋をそんな風に歌っているやつもいる。でも最初の失恋の痛みは激しく、治りも遅く、傷も残る。どこがスウィートなんだ?

People think first love is sweet, and never sweeter than when that first bond snaps. まで読んで、しまった!スティーブン・キングじゃない。隣にあったラノベを買ってしまった、と表紙を見直す。“Stephen King”と書いてある。えー、キングがfirst love is sweetとか言うか?と(さかなクンが焼肉食いてえ、とか言うか?くらいの強度で)思いつつ先を読むが、センテンスの最後には “What’s so sweet about that?”と来る。森田公一とトップギャランか!とツッコミを入れる(ちょっと古かったか)。

物語はその後もこちらが恥ずかしくなるような初恋の話が続くが、しばらくしてようやく幽霊が出てきて、やっぱりキングかな、と納得する。幽霊が出てきて安心したのはこれが初めてです。

話はというと、21歳大学生の「ぼく」は初恋から立ち直れないまま、「Joyland」という遊園地でバイトをすることになった。その幽霊屋敷に殺人鬼が現れたりするのだが、どちらかと言うと小さな子を持つ若い母親との恋愛が主題だったりする。キングにしては異色の恋愛作品。

今でもやっぱり、書いたのはキングではないんじゃないか?と少し疑っている。

ところで、キング著作の冒頭の10行の話ばかりしているが、キングの凄さはクライマックスを逃げずに描き切るところかな、とも思っている。クライマックス(キングの場合はだいたい修羅場だが)では面倒なことや恐ろしいことが一遍にやってきて、どうしようもない状況に陥る。この極限状態では登場人物の動ける範囲は急峻な山の頂のように極端に狭くなる。戦うか怯えるか逃げるくらいしかないからだ。一方で面倒な状況には、面倒な用語と面倒な説明が必要になる。そして誰がどう動くにしても、それを描くだけの素材は必要になる。「戦いました。勝ちました」では何も面白くない。だからアプローチの段階で登場人物が行動する素材をありったけかき集めておいて、クライマックスの薪にするのだ。薪に順番に火をつけて、最高の場面で最大の火力で燃やす。

クライマックスを作り上げるのは、小洒落た冒頭の書き出しとは違って、むき出しの肉体労働に近いと想像する。長くて辛く、終わりの見えない作業だ。

ということで、次回は「スティーブン・キングのクライマックス」かな?

以上

出典:

・Hearts in Atlantis Stephen King

・街とその不確かな壁 村上春樹

・Joyland Stephen King

最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。

株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に

企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。

翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。

お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。