今年(2024)はNHK大河ドラマを視聴しています。『光る君へ』と題し、紫式部と藤原道長2人の人生の物語を軸としながら、平安時代の政治劇、そして紫式部が『源氏物語』を生み出すに至った経緯とその後が描かれています。番組の開始前は、平安貴族の物語なので淡々とした展開になるのかと思っていたのですが、見始めてみると想像以上にドラマチックで毎週の放送を楽しみにしています。

私が今年の大河ドラマを見ようと思った理由は紫式部の『源氏物語』で、ドラマの力を借りることで『源氏物語』を読みだすことができるのでは、と考えたからでした。そして実際に今年後半になってから読みだしたのですが、平安時代の風俗や装束、建築、政治事情などをドラマで目にしていたおかげで、情景を生き生きとイメージしながら読めるようになったのではないかと感じています。

さて、『源氏物語』を読むに当たっては、原文はもとより数多くの現代語訳が出版されていますので、初めにどれを読むかを検討することになります。与謝野晶子、谷崎潤一郎、円地文子、橋本治、林望、瀬戸内寂聴、角田光代など、それぞれの訳者が個性に富んだ現代語訳をしています。一方、英語訳も複数の翻訳者が手掛けています。ウェイリー、サイデンステッカー、タイラーなど、こちらも読み比べると発見に満ちあふれた翻訳となっています。

この中でウェイリーによる英語訳は今から約百年前のものですが、ヨーロッパに『源氏物語』の存在を知らしめ、当時の文学界に大きな影響を与えたという意味からも知名度の高い翻訳です。そして驚いたことに、このウェイリー訳を日本語に翻訳したものがあります(しかも2種類も!)。つまり、ウェイリーが日本語原文(古文)から翻訳した訳文(英語)を現代日本語に訳し戻すというBack translationになります。このうち、毬矢まりえ・森山恵による『源氏物語 A・ウェイリー版』を読んだときは本当に衝撃を受けました。理由は説明するよりも実際に見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、例を引いてみましょう。「紅葉賀」の帖の冒頭場面です。

朱雀離宮への行幸は、ゴッドレス・マンスの十日に決まりました。今年はいつになく華やかになりそうですから、パレスに残る貴婦人たちは残念でなりません。エンペラー・キリツボも、フジツボが来られないことが惜しまれて、代わりに宮中で大リハーサルを行うことにしました。プリンス・ゲンジはトウノチュウジョウをパートナーに<ブルー・ウェイブス>を舞います。

カタカナ表記にした英語にルビで日本語訳を付ける、または逆に、漢字にルビでカタカナ表記にした英語訳を付ける、という斬新な手法を活用し、「神無月」をゴッドレス・マンス、「内裏」をパレス、「帝」をエンペラー、「青海波」をブルー・ウェイブスとすることで、平安時代の宮中の物語を読んでいるはずなのに、まるで中世ヨーロッパの宮殿の景色が立ち上がってくるかのように感じます。人名もカタカナ表記に変えることで、桐壺、藤壺、源氏、頭中将といった漢字が持つイメージから解き放たれてフラットな印象に変わります。

同じ英文から翻訳した佐復秀樹訳と比べてみると翻訳手法の違いが明らかになると思います。

天皇の朱雀院への訪問は神無月の十日におこなわれることになっていた。今年はこれまでになく壮大な眺めとなるはずで、内裏の女性たちは参加できないのでとてもがっかりしていた。天皇も、藤壺がこのスペクタクルを見のがすのは忍びがたく、内裏で大がかりな予行演習をすることにした。源氏の君は「青海波」を踊った。頭中将が相手だった。

この2つの翻訳の原文であるウェイリーの英文を以下に挙げます。よろしければ日本語訳との読み比べに挑戦してみてください。

The imperial visit to the Red Sparrow Court was to take place on the tenth day of the Godless Month. It was to be a more magnificent sight this year than it had ever been before and the ladies of the Palace were very disappointed that they could not be present. The Emperor too could not bear that Fujitsubo should miss the spectacle, and he decided to hold a grand rehearsal in the Palace. Prince Genji danced the ‘Waves of the Blue Sea.’ To no Chujo was his partner;

また、原文(古文)の該当部分は以下になります。*

朱雀院の行幸は神無月の十日あまりなり。世の常ならずおもしろかるべきたびの事なりければ、御方々、もの見たまわぬ事をくちをしがり給ふ。上も、藤壺の見給はざらむを飽かずおぼさるれば、試楽を御前にてせさせ給ふ。源氏中将は青海波をぞ舞ひたまひける。片手には大殿のとうの中将(以下略)

*本来は原文として取り上げる際は底本からの引用でなくてはなりませんが、ウェイリーが底本とした源氏物語を特定することができなかったため、今回は岩波文庫版の該当部分を引用いたしました。

最後に、比較のため、原文(古文)から現代語訳した角田光代訳を見てみます。ウェイリーによる英語訳からの訳し戻しとの違いに注目してください。

朱雀院の行幸は十月の十日過ぎに行われることになっていた。今回の催しは類を見ないほどすばらしいという評判だったので、後宮の妃たちは見物できないことを残念がっていた。帝も、そのすばらしい行幸を藤壺に見せてやれないのはもったいないと思い、清涼殿の前庭で、試楽(舞楽の予行演習)をさせることにした。光君は、左大臣家の頭中将と二人で「青海波」を舞うことになっていた。

最初に採り上げた、独創的な翻訳を行った毬矢まりえ・森山恵は、自らの翻訳に「らせん訳」という名称を付け、以下のように説明しています。

哲学者のヘーゲルが、歴史を螺旋として捉えていることは良く知られていることと思います。「歴史は繰り返す」と言われますが、実は「螺旋的発展」を遂げている、ということです。(中略)これを翻訳に応用し、私たちは仮に「螺旋訳」と呼んでみることに致しました。元々日本の古文であったもの(A)をウェイリーが英訳(B)、それを更に日本語に訳し戻す(A’)。

A → B → A’

このAとA’は同じになりようがありません。螺旋的に進んでいるからです。Bの訳文には既にヨーロッパの文化背景と百年という時間が加わっているのです。けれども、Aという文化背景がある私たちが、BをAに「螺旋訳」することで、新たなA’が創造出来るのではないか、そんな思いと願いがこの語には籠められています。

この説明を読んだときは驚きました。なぜなら、A語からB語へ翻訳が行われるとき、言語が異なっても、内容(意味)は同じであるという考え方を当然と思っていたからです。これは翻訳理論でいう「等価」で、円をドルに交換したときにその価値は変わらないように、起点言語(source language)から目標言語(target language)へ翻訳が行われたとき、2言語間で等しい「価値」(=意味)が維持されるという概念です。これに沿って考えれば、A語の文をB語に翻訳し、今度はそれをA語に訳し戻したとしても、翻訳結果は理論上、原文と一致するはずだからです。

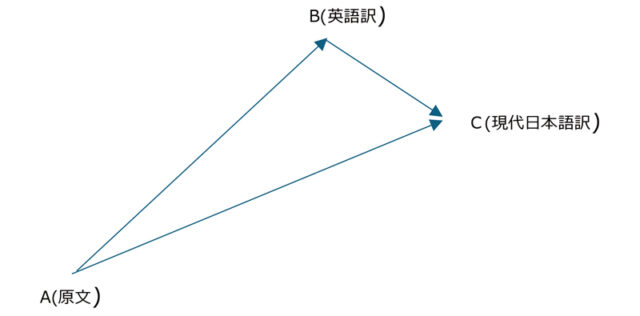

もっとも、今回の『源氏物語』の訳し戻しは、同じ日本語とは言っても原文は古文で最終的な訳文は現代文ですから、正確には同じ言葉に戻ったわけではありません。図式化すれば以下のような感じでしょうか。

この図は私にベクトル計算を思い出させますが、それになぞらえれば、AB + BC = ACといったところでしょうか。つまり、AB(原文→英語訳) + BC(英語訳→現代日本語訳)=AC(原文→現代日本語訳)となります。シンプルな2言語間での翻訳よりも複雑ですが、等価を前提とすれば、上の等式は成り立つといえるでしょう。ところが、訳文を読み比べていただければお分かりになる通り、翻訳結果は大きく異なっているように見えます。

その理由について毬矢まりえ・森山恵は、先の引用の中で、ウェイリーの訳文には「ヨーロッパの文化背景と百年という時間が加わっている」からと説明しています。確かに、とりわけ文学テキストの場合、文化の差異が訳文の中に入り込む場合があります。例えばウェイリーが「御所」「几帳」「障子」といった日本語に対して、読者に理解しやすいようにそれぞれ”palace”、”curtain”、”paper window”と訳出したとき、原文(日本語)を読む読者と訳文(英語)を読む読者それぞれの頭に浮かぶイメージは異なるでしょう。これは翻訳学者ヴェヌティの提唱する「同化翻訳」(読者の言語や文化に馴染みのない内容は、合うように変える翻訳)という手法と言えます。また、同化翻訳に対して、読者にとって異質と思われる語彙や表現であっても、できるだけそのまま訳出するという手法(「異化翻訳」)があります。以上の2つの翻訳手法は、何をもって「等価」と考えるかのスタンスに違いはありますが、それぞれが想定する等価を実現させるためのストラテジー(戦略)と言えます。

「らせん訳」は、(ウェイリーによる英語訳で行われた)同化翻訳と、(ウェイリーによる同化翻訳を活かして日本語へ訳し戻した)異化翻訳という2つの手法を同時に見ることができるという点で極めてユニークな翻訳です。この翻訳によって、ウェイリーによる英語訳“The Tales of Genji”(『源氏物語』)を読者がどのように感じながら読んでいたのかが、日本語訳を通して見えるようになっていると思います。

翻訳とは等価を根幹に据えつつ、同化翻訳と異化翻訳という2つの手法がせめぎあいながら行われるもの、というのは私の翻訳観ですが、「らせん訳」を読むことはそれに揺さぶりをかけ、翻訳とは何かを考えるきっかけを与えてくれたスリリングな体験でした。

参考文献

Lady Murasaki, translated by Arthur Waley, The Tales of Genji, Houghton Mifflin Company, 1925

鳥飼玖美子編著、『よくわかる翻訳通訳学』、ミネルヴァ書房、2013

毬矢まりえ・森山恵、『レディ・ムラサキのティーパーティ』、講談社、2024

紫式部、角田光代訳、『源氏物語 2』、河出文庫、2023

紫式部、佐復秀樹訳、『ウェイリー版源氏物語 1』、平凡社、2008

紫式部、毬矢まりえ・森山恵訳、『源氏物語 1 A・ウェイリー版』、左右社、2017

紫式部、柳井滋・室伏信助・大朝雄二・鈴木日出男・藤井貞和・今西祐一郎 校注『源氏物語 (二)紅葉賀―明石』、岩波文庫、2017

最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございます。

株式会社イデア・インスティテュートでは、世界各国語(80カ国語以上)の翻訳、編集を中心に

企画・デザイン、通訳等の業務を行っています。

翻訳のご依頼、お問わせはフォームよりお願いいたします。

お急ぎの場合は03-3446-8660までご連絡ください。